需求与产品的落差 /b>

研究用户需求时,一切都显得明朗且明确,数据和分析均指向一个明确趋势。然而,当投入大量精力研发产品,期望需求得以实现时,需求却如泡沫般瞬间消失。类似情况在那些曾备受期待的APP上屡见不鲜,开发阶段的调研显示前景广阔,但产品上线后却鲜有人问津。这种巨大反差往往让创业者和企业感到措手不及。

健身房里也有类似现象,若多数人频繁来锻炼,健身房可能难以维持运营。多数人办卡只是心血来潮,真正坚持锻炼的寥寥无几。健身行业投资巨大,若以每位会员都频繁使用场地为标准来配置资源,成本将极高,难以长期维持。

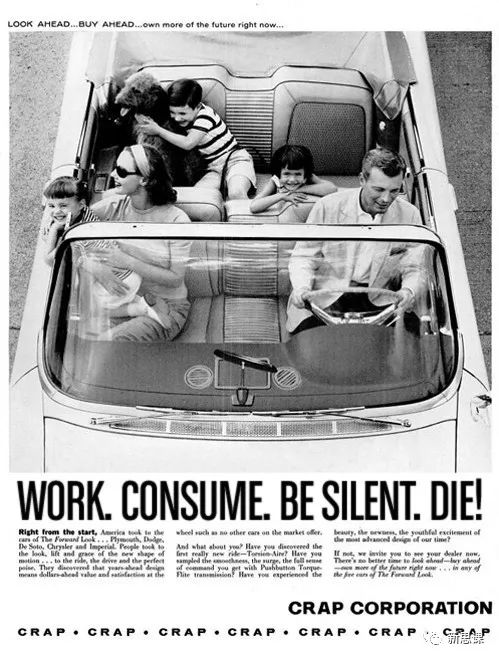

广告营造的幻象 /b>

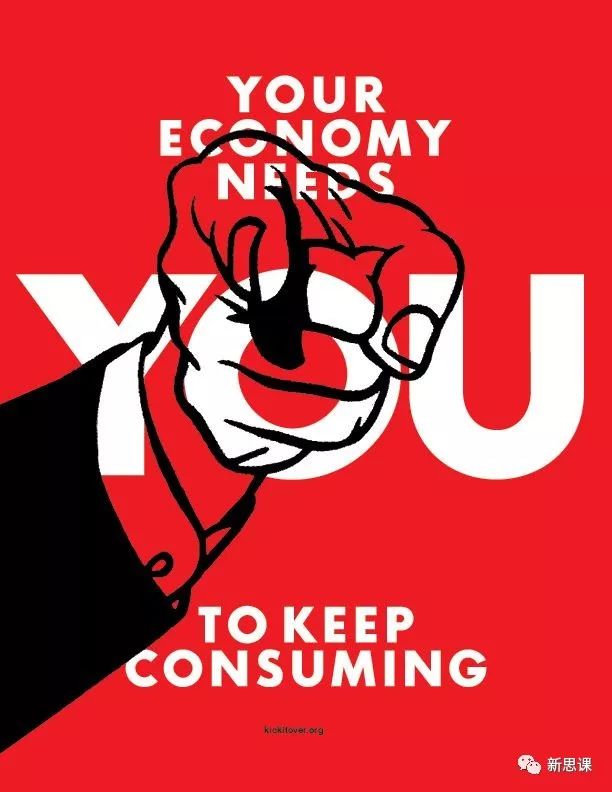

广告行业主要通过讲述故事来构建价值错觉。它们常把商品与理想化的生活方式挂钩。比如某些护肤品广告,宣称使用特定品牌就能拥有明星般的肌肤和自信的生活态度。在这样诱人的描述中,消费者往往难以自制,容易冲动购物。

有些被称为“人生必游之地”或“必看影片”的宣传文案,源自广告和营销策略。这些文案给大众树立了标杆,让人感觉如果不按此行事,就会显得落后或有所缺憾。例如,每年都有旅游指南推荐热门景点,一旦人们看到这些,便会觉得非得去这些地方才算没有白活。

消费节的狂欢 /b>

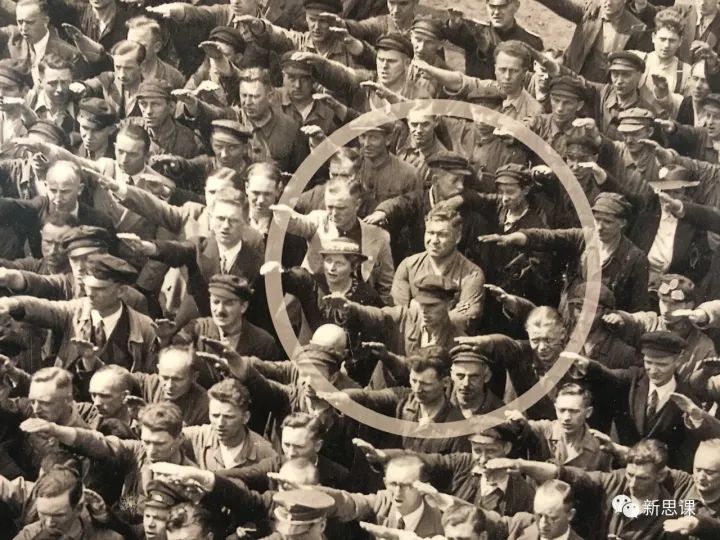

人造的消费节日,比如双11,打着省钱的幌子,却演变成了购物狂欢。那天,整个网络都在营造一种“不买就亏”的气氛,消费者很容易被这种氛围所影响。许多人原本并没有购物的打算,但看到周围的人都开始购买,也就忍不住跟着下单,买下了许多可能根本用不到的物品。

即便平日里生活节俭的人,外出游玩时也会特意设立一个“心理账户”,愿意多花钱。旅行被视为一种享受和体验,人们在旅行中往往觉得应当放宽消费。比如,有些人平时在购买衣物时非常节省,但在旅行时却愿意高价购买纪念品。

消费行为的暗示 /b>

消费是一种主动举动,在现今社会,它被看作是生存的标志。消费举动中蕴含着众多心理暗示,诸如追求积极生活、掌握主动权等。购买最新型号的电子产品,仿佛就能彰显自己与时代同步、积极向上的态度。

消费行为反映出心理健康的状态。当人们心情不佳时,他们倾向于购物,认为购物能减轻压力。商家则利用这种心理,举办促销活动,使消费者在购物过程中获得心理上的慰藉和满足。

文化与需求的关系 /b>

文化塑造了其成员所认同的欲望。各种文化对欲望的理解各有差异。比如,某些文化把丰满视为美的象征,因此对减肥产品的需求并不旺盛;相对地,在崇尚苗条为美的文化中,减肥产品则拥有广阔的市场。

跨国企业在面对多元文化市场销售产品时,往往难以把握文化差异。例如,一位外籍总经理可能不明白为何中国消费者对某些传统节日的促销活动特别感兴趣,这往往会导致产品推广遭遇困境。

理解需求的意义 /b>

明白现今消费需求的发展规律至关重要。这能让创业者和企业借鉴经验,防止盲目跟风开发产品。同时,消费者也能清楚自己的消费行为受哪些因素所左右。

明白需求的虚幻本质后,我们便不会深陷于消费的迷信。对各种营销策略和购物冲动,我们能够以更理智的态度去对待,学会控制自己的物质欲望。例如,不再盲目追求所谓的“理想生活”而进行消费。

那么,当各种营销和消费的诱惑出现时,你能否保持理智进行消费?别忘了点赞和分享,让更多的人认识到消费需求的虚假幻象!